No tengo ni idea de hacia dónde voy con esta columna… cualquier cosa puede salir de esto, pero vamos a intentarlo. La idea es la siguiente: ¿cómo llega uno a ser Batman? O mejor dicho, ¿cómo llega uno a sentirse Batman?

No tengo ni idea de hacia dónde voy con esta columna… cualquier cosa puede salir de esto, pero vamos a intentarlo. La idea es la siguiente: ¿cómo llega uno a ser Batman? O mejor dicho, ¿cómo llega uno a sentirse Batman?

Vayamos por partes. Lo primero que hay que aclarar es que no estoy loco, no. O al menos no para sucumbir ante un chaleco de fuerza. Pero la idea me viene agitando la mente desde hace unos días, y no puedo parar de darle vueltas en mi cabeza.

Lo segundo a aclarar es que no hablo de ser un superhéroe en el mundo real: calzarse un traje, fabricarse un batarang, acechar en la noche por los criminales supersticiosos… no. No es de eso de lo que hablo, si no de algo menos ostentoso. ¿Pero cómo abordarlo sin que mi dolido lector abandone a la quinta línea? No sé… quizás hablando de los comienzos.

Uno nace en un ámbito de amor (con suerte). Se va criando entre besos y abrazos y llega el día en el que uno debe hacerse camino por sí mismo y darse de bruces (no Wayne, cuac) con el mundo. Las primeras interacciones sociales serán cruciales en el devenir de la persona en la que uno se convertirá, y si en estos primeros tiempos no logramos desarrollar un sentido del yo apropiado, el castillo de naipes caerá tarde o temprano.

En resumen: uno es los escollos que sabe o puede atravesar, desde muy temprana edad. Y toda victoria o derrota pesará mucho en nuestros pequeños corazones. Si la balanza se inclina más por el desazón, entonces iremos desarrollando un costado de nuestra personalidad mucho más retraído, más tímido, más… resentido.

En resumen: uno es los escollos que sabe o puede atravesar, desde muy temprana edad. Y toda victoria o derrota pesará mucho en nuestros pequeños corazones. Si la balanza se inclina más por el desazón, entonces iremos desarrollando un costado de nuestra personalidad mucho más retraído, más tímido, más… resentido.

Y de pronto tendremos a nuestra disposición otros espejos en los que mirarnos: no solo los de papá y mamá, sino también los de figuras cuasi míticas que nos hablarán desde más o menos cerca, dependiendo del nivel de luz que tengan. Para ponerlo sencillo, si de pronto prendés la tele o agarrás una historieta y aparece Superman o Batman… instantáneamente te identificarás con uno de ellos. No podés ser fan de los dos al mismo tiempo cuando sos un pibe. ¿Por qué? Porque en esa temprana edad, uno tiende a elegir: estilos de vida, formas de ser, y a subrayarlas constantemente ante una necesidad de mostrarse y obtener reconocimientos pavorosas.

¿Y qué va a elegir el pibe tímido, triste, solitario y final? Superman es la luz, la alegría, el mostrarse volando sonrisa en rostro y salvando a la chica enamorada en el último segundo. Batman también salva a la chica, pero niega el beso de recompensa, y vuelve a esconderse en la oscuridad. ¿Por qué?

La máscara es en sí un elemento de ocultamiento, de rechazo a uno mismo. Y obviamente, está el tema de la identidad secreta y bla bla bla, pero no es ese el aspecto al cual me refiero ahora. No. Hablo de máscara como algo que te tapa la cara, que no deja ver quién sos, que también te hace quizá mejor de lo que sos porque entrás en la ilusión de ser otro.

Y salís del jardín de infantes, y entrás en la infancia más cercana a la pubertad, y de la primaria pasás a la secundaria y las presiones son todavía mayores: elecciones, cambios, destinos, todo ya ya ya para ir en una dirección o en otra y cuesta tanto saber discernir qué es lo mejor para una vida en la cual no tenemos todavía un rumbo tan marcado. Y vas por la calle con el ceño fruncido, los ojos chiquitos, los puños apretados y escuchás de pronto un grito ahogado. Te volteás buscando por fin ese momento que te espera desde la primera página que leíste y te decepcionás cuando ves que en realidad era un grito jocoso entre risotadas y boludez. Y fingís, y hacés como que vos también sos parte de la risa, pero no lo sos. Nunca lo fuiste ni lo serás. Porque adentro tuyo crece algo sin nombre (o quizás sí) que no te va a soltar nunca ni cuando cumplas cuarenta años. Algo de lo que todos reirían si lo contases, algo que nadie, nadie podría entender.

Y salís del jardín de infantes, y entrás en la infancia más cercana a la pubertad, y de la primaria pasás a la secundaria y las presiones son todavía mayores: elecciones, cambios, destinos, todo ya ya ya para ir en una dirección o en otra y cuesta tanto saber discernir qué es lo mejor para una vida en la cual no tenemos todavía un rumbo tan marcado. Y vas por la calle con el ceño fruncido, los ojos chiquitos, los puños apretados y escuchás de pronto un grito ahogado. Te volteás buscando por fin ese momento que te espera desde la primera página que leíste y te decepcionás cuando ves que en realidad era un grito jocoso entre risotadas y boludez. Y fingís, y hacés como que vos también sos parte de la risa, pero no lo sos. Nunca lo fuiste ni lo serás. Porque adentro tuyo crece algo sin nombre (o quizás sí) que no te va a soltar nunca ni cuando cumplas cuarenta años. Algo de lo que todos reirían si lo contases, algo que nadie, nadie podría entender.

Porque ser Batman no es calzarse un traje, ni salir a la calle de noche a pegarles a los pungas. Ser Batman es sentirse Batman.

Pará-pará-pará… (diría Fantino), ¿vos me estás diciendo que creés que sos Batman de verdad?

No, no digo eso. Tengo cuarenta años, una panza prominente, várices en las piernas, problemas de memoria, un trabajo mediocre, ningún batimóvil y el estruendo de un arma me hace temblar las piernas.

¿Y entonces?

Entonces voy por la calle y de repente veo un cartel cuando se estrena “The Dark Knight” y sé que eso habla de mí, y de ningún otro de los que caminan al lado mío en el andén del tren.

Entonces cumplo años y alguien me regala una remera de Batman y sé que nadie más que yo, en esa reunión, podría usarla.

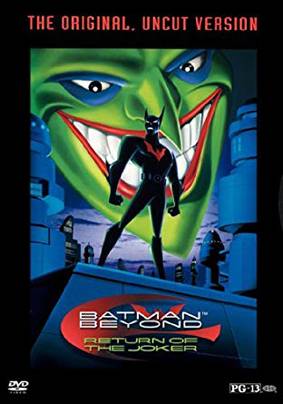

Entonces mi sobrino me pregunta qué es esa película y le cuento que Return of the Joker se estrenó en el 2000 y que fui hasta un local mugriento del centro a comprarla.

Entonces mi sobrino me pregunta qué es esa película y le cuento que Return of the Joker se estrenó en el 2000 y que fui hasta un local mugriento del centro a comprarla.

Entonces voy por la calle escuchando “Mask of the Phantasm” en Spotify y siento que quien me mira ve una llama incandescente en mis pupilas.

Entonces paso por un kiosco de diarios y veo la tapa de “Year One” y sonrío en silencio, porque esa historia habla de mi.

Porque todas esas cosas (remeras, películas, comics) están hechas nada más que para mi, y para nadie más. Porque me crié con Bruce Timm, con Shirley Walker, con Frank Miller, con Greg Rucka, con Ed Brubaker, con Paul Dini, con Michael Keaton, con Danny Elfman, con Norm Breyfogle, con Kelley Jones, con Alan Davis.

Tendré ochenta años y creeré que todas esas historias en realidad las viví yo; Bruce Wayne no existe, si no solamente mi escondida y casi olvidada doble personalidad en donde no me cansaba de salvar gente y hoy, pobre de mi, nadie me recuerda.

Pero no me importa, porque ser Batman no pasa por el reconocimiento.

Sino por sentirse como tal.