Herencias invisibles

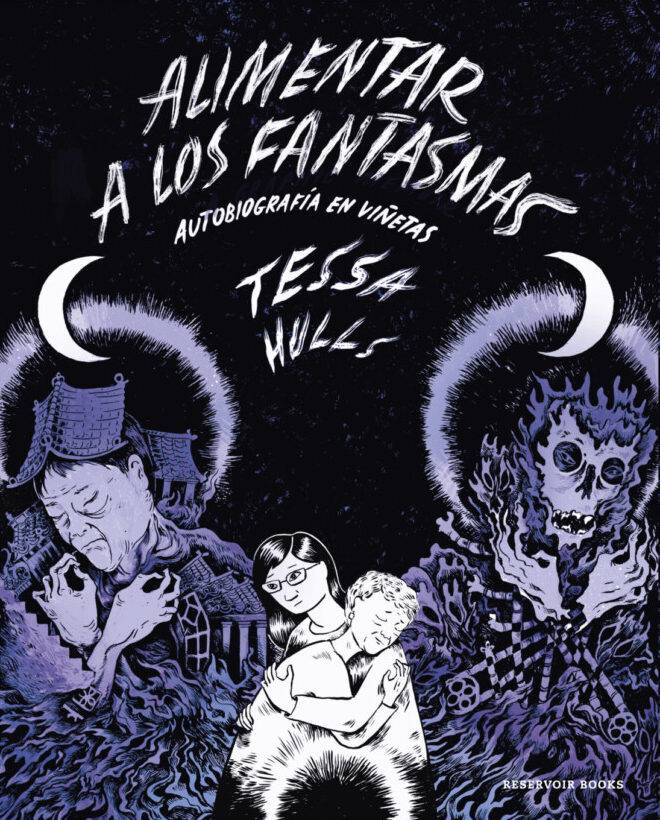

Hubo una época en la que parecía que escribir historieta autobiográfica era subirse a un tren de moda que ya no tenía mucho que aportar. Incluso hoy, muchas reseñas que abordan este tipo de obra se quejan de esto. Sin embargo, aun aparecen libros como el de Tessa Hulls, ganador del Premio Pulitzer de Biografía de este año, que no solo vienen a demostrar que todavía hay mucho para explorar en el género, sino que es indefectiblemente necesario. Alimentar a los fantasmas es una de esas historias que retratan desde lo personal la herida de un pueblo entero y que, por tanto, funcionan como una especie de exorcismo.

En la búsqueda casi obsesiva por entender su propia historia, la autora convierte su dibujo en una forma de conversación con las mujeres de su linaje y consigo misma en un libro que podríamos pensar en dos partes: una que reconstruye con rigor periodístico la historia de China hasta la dictadura de Mao; y una segunda, más personal, en la que se exploran los vínculos afectivos de una familia atravesada por la migración, la enfermedad mental y el trauma de la guerra. A través de recuerdos y silencios, Hulls piensa la relación con su madre y con su abuela para reconstruir un mapa emocional hecho de pérdidas y resistencias, donde cada vínculo es una herida, pero también una posibilidad de reparación.

Visualmente la obra es una experiencia íntima y poderosa, en tanto reproduce la sensación sofocante del peso que esta historia tiene sobre su protagonista. El uso del blanco y negro, de entramados que parecen infinitos, de viñetas cargadas de texto y páginas enteras que son más conceptuales que narrativas también acompañan muy bien lo abrumador del relato.

Si bien tiene una estética que recuerda a otras historietas del estilo, como Persépolis, Alimentar a los fantasmas es una reflexión innovadora sobre la memoria y la migración, sobre cómo el desarraigo puede transmitirse como un eco entre generaciones. Hulls explora el modo en que el trauma viaja —no solo en las palabras, sino en los gestos, en los silencios, en la manera de mirar el mundo—. La autora convierte su historia personal en una búsqueda universal: cómo sanar lo heredado sin negarlo, cómo encontrar una voz propia en medio del ruido de quienes vinieron antes. El libro se siente como una conversación interrumpida que por fin encuentra su cauce, un intento de reconciliarse con aquello que se perdió sin dejar de reconocer que el dolor también forma parte del legado.

Pequeños mundos para resistir

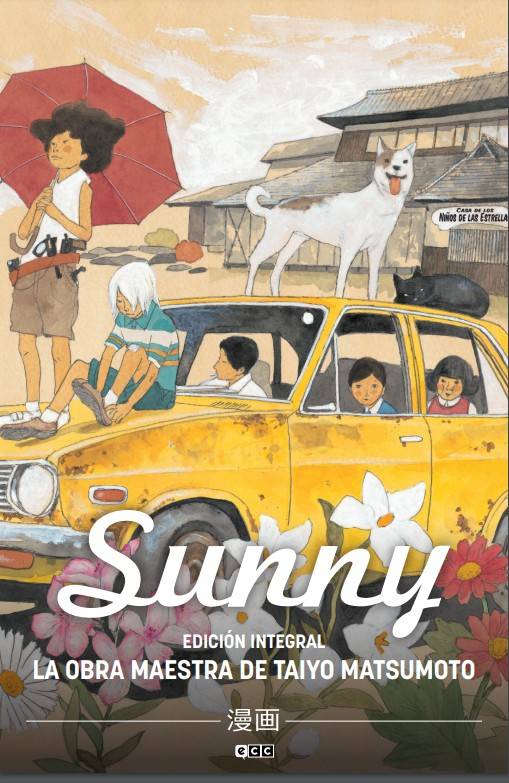

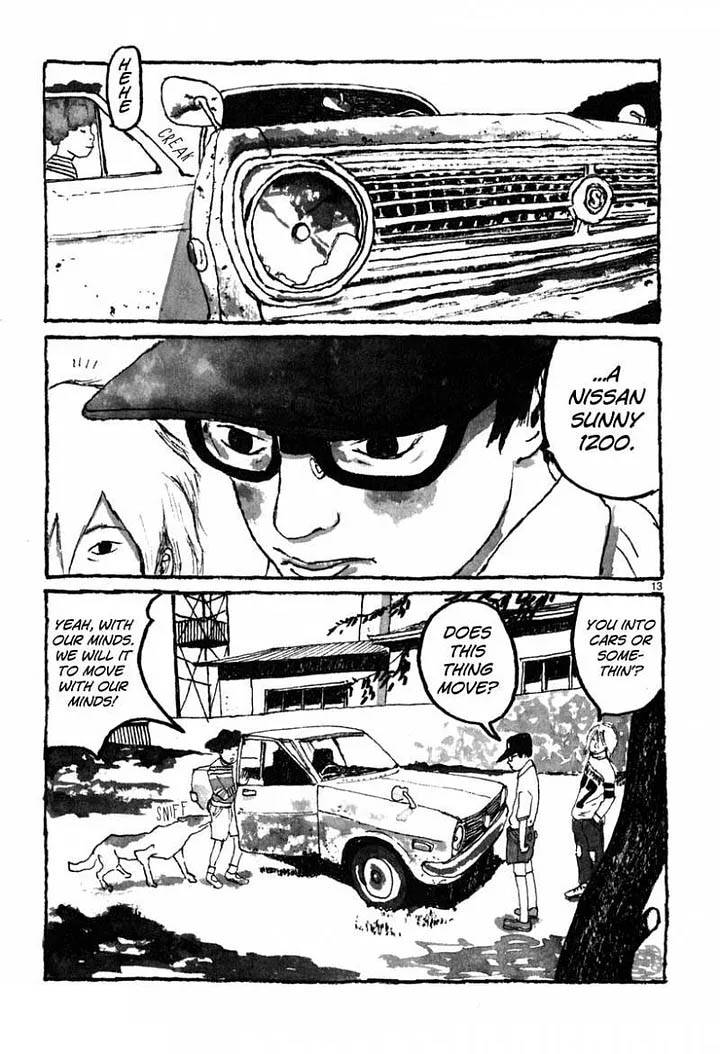

Hace poco leí Tokyo Days de Taiyo Matsumoto en la flamante edición de tres tomos que sacó Ivrea hace unos meses. Pero aunque me encantó, como gesto de reproche hacia la editorial por tardar tanto en sacar más obras del autor, hoy quiero hablarles de otra de sus obras que, como Tokyo Days, demuestra que no se necesita recurrir a lo extraordinario para conmover. Estoy hablando de Sunny, manga del 2010 que, con la misma sensibilidad que caracteriza a sus trabajos anteriores (y posteriores), construye un retrato íntimo de la infancia marcada por la ausencia, la imaginación y la búsqueda de un lugar propio en el mundo.

La historia transcurre en la casa de acogida Hoshinoko, donde viven niños que por diferentes razones no pueden estar con sus familias. Allí, entre juegos, peleas y secretos, se tejen vínculos frágiles pero auténticos. El automóvil amarillo que da nombre a la serie —un viejo Sunny abandonado en el jardín— funciona como símbolo y refugio: adentro de él, los chicos pueden imaginar que viajan lejos, que son alguien más, que la vida tiene un poco de aventura. Cada capítulo se enfoca en uno o varios personajes distintos, pero todos comparten la misma necesidad: construir, aunque sea por un instante, una ilusión que los salve del desamparo. Matsumoto nunca cae en el sentimentalismo, sino que muestra el mundo tal como lo ve; muestra la ternura y la crudeza de la infancia como dos caras de la misma moneda.

Sunny es una obra de una belleza conmovedora. El trazo suelto, a veces desprolijo, parece hecho desde la memoria, como si cada línea temblara un poco antes de fijarse en el papel, algo característico en el estilo del autor que transmite la magia de lo imperfecto. Matsumoto utiliza el blanco y negro para crear atmósferas cambiantes: la luz de la tarde, una habitación silenciosa, un cielo que promete lluvia. Construye, con mucho cuidado y detenimiento, momentos significativos entre los personajes que se quedan con uno para siempre.

Sunny es, en definitiva, una carta de amor a los niños que fuimos y a los mundos que construimos para sobrevivir a la crueldad que nos rodea. Una lectura que recuerda que la imaginación no es un escape, sino una forma de resistencia. En la aparente quietud de sus historias mínimas, Matsumoto encuentra una verdad luminosa: crecer también es aprender a cuidar esos refugios invisibles donde alguna vez nos sentimos a salvo.

Los días en que la vida tenía banda sonora

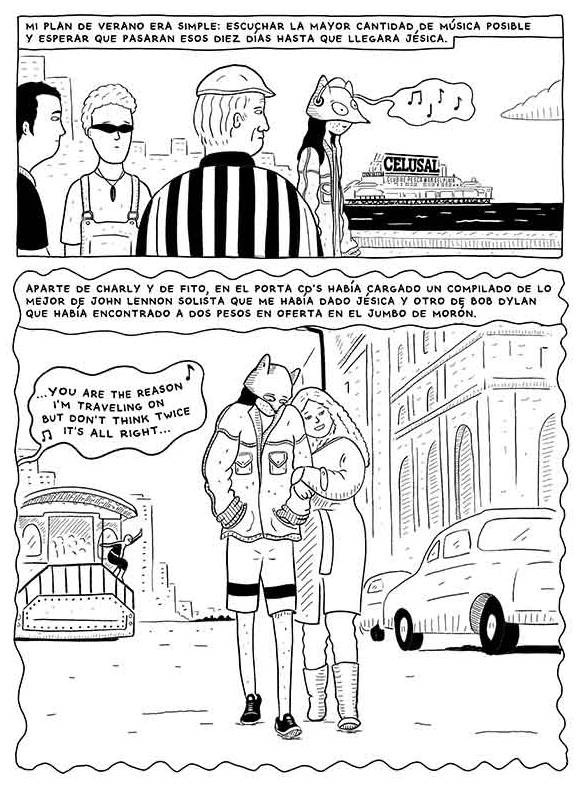

Por último, pero no menos importante, quiero aprovechar para hablar de una historieta nacional que salió este año y se convirtió rápidamente en una revelación absoluta. Y es que, como dije antes, una historia no necesita hablar de grandes tragedias ni de gestas heroicas para decir algo que nos marque. La culpa la tuvo Charly García, de Martín Ameconi, es de esas obras que encuentran belleza y sentido en lo cotidiano, en los pequeños gestos que marcan una vida de una vez y para siempre. Lo que a primera vista llama la atención por su título ganchero es una típica novela de aprendizaje, pero situada en nuestro país en la complicada época del 2001, lo que la transforma en un retrato generacional.

La historieta nos presenta a Salva, un adolescente que descubre la música de Charly García y que, a partir de entonces, la va a convertir en toda su personalidad. Luego de presenciar un recital del músico, decide él también aprender a tocar el piano y es esa misma decisión la que lo llevará a conocer nuevas personas y tener diferentes aventuras cuando finalmente llega el verano y viaja con su familia a Mar del Plata. En este sentido, la figura de Charly funciona como un hilo invisible que atraviesa los recuerdos. A través de anécdotas mínimas —una clase, un romance que no fue, una noche que parecía una aventura y terminó por ser una lección—, Ameconi construye una memoria generacional que, sin proponérselo, se vuelve universal.

En el apartado gráfico, La culpa la tuvo Charly García combina la simplicidad del trazo con la expresividad emocional. El dibujo en blanco y negro, con líneas limpias y sombreados simples, enfatiza los climas antes que la acción. Hay algo cinematográfico en la manera en que Ameconi encuadra las escenas, además de una progresión viñeta a viñeta que genera mucho detenimiento en momentos donde el personaje está atravesando algo significativo de su paso a la adultez.

En un panorama donde muchas obras buscan sorprender por su complejidad o espectacularidad, La culpa la tuvo Charly García recuerda que las historias pequeñas también pueden ser trascendentes. Que a veces basta con un recuerdo compartido o una canción para hablar de una generación entera. Ameconi logra capturar esa esencia con honestidad y sutileza, y demuestra que lo íntimo también puede ser universal. Su historieta resuena: nos recuerda que, entre acordes y silencios, la vida está hecha de esas pequeñas escenas que parecen no importar… hasta que, al mirarlas de nuevo, entendemos que eran todo.